Alles über Jod – ist Deutschland ein Jodmangelgebiet?

18 Minuten

- 1Jod im Körper

- 2Schilddrüsenhormone

- 3Jodbedarf

- 4Jodmangel

- 5Jodversorgung in Deutschland

- 6Ist Jod toxisch?!

- 7Atomare Unfälle

- 8Lernerfolgskontrolle

01. September 2025

Jodbedarf ist abhängig vom Alter

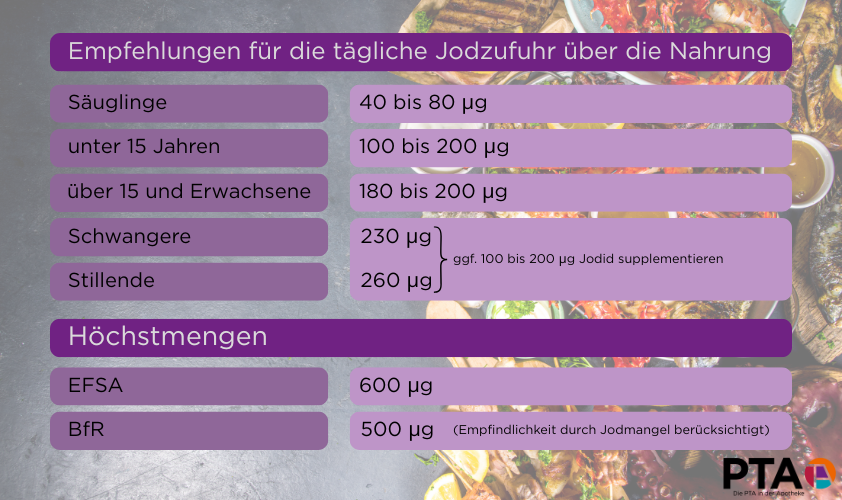

Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für die tägliche Jodzufuhr liegen

- bei Kindern je nach Altersklasse zwischen 40 und 80 µg für Säuglinge und

- 100 bis 200 µg für Jugendliche unter 15 Jahren.

- Bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen empfiehlt die DGE eine tägliche Jodzufuhr zwischen 180 und 200 µg.

- Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist der Bedarf für eine ausreichende Jodversorgung von Mutter und Kind erhöht. 230 µg pro Tag sind die Empfehlung für Schwangere und 260 µg pro Tag für Stillende.

Schwangere und Stillende gehören aufgrund dieses erhöhten Jodbedarfs zu den Risikogruppen für einen Jodmangel. Jodmangel in der Schwangerschaft sowie im Säuglings- und Kleinkindalter kann zu irreversiblen körperlichen und neuronalen Entwicklungsstörungen wie Kleinwüchsigkeit, Schwerhörigkeit, feinmotorischen Beeinträchtigungen und zu einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit, beispielsweise zu einem geringeren Intelligenzquotienten, führen.

Diese Schädigung des Fetus durch einen Jodmangel der Schwangeren oder einer unbehandelten Hypothyreose wird als Kretinismus bezeichnet und war früher in den jodarmen Alpenregionen häufig. Bei einer unzureichenden Jodzufuhr über die Nahrung wird daher die zusätzliche Einnahme von Jodid in Tablettenform (100 bis 200 µg/Tag) zur Versorgung von Mutter und Kind empfohlen.

Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA (European Food Safety Authority) legt ihrerseits auch eine Tageshöchstmenge fest. Sie liegt bei 600 µg Jod. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt mit 500 µg eine geringere Tageshöchstmenge an.

Hier ist der bis weit in die 1980er-Jahre verbreitete Jodmangel in Deutschland berücksichtigt, wodurch vor allem ältere Menschen noch heute häufiger von jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen wie autonomen Adenomen betroffen sind. Sie können eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Jod aufweisen und bei übermäßiger Jodzufuhr möglicherweise eine Überfunktion der Schilddrüse entwickeln.

Wie viel Jod bei heißen Knoten?

Schilddrüsenpatienten mit Schilddrüsenautonomien können jodhaltige Lebensmittel wie Seefisch und Meeresfrüchte sowie jodiertes Speisesalz und damit hergestellte Produkte in gleichem Maße verzehren wie Schilddrüsengesunde. Auch für sie gilt die Zufuhrempfehlung der DGE von 200 µg pro Tag. Größere Jodmengen, zum Beispiel in Form jodhaltiger Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel mit Jod oder besonders jodreicher Meeresalgen, sollen hingegen gemieden werden.

Jod ist vor allem in Seefisch enthalten

Jod ist in vielen Lebensmitteln nur in Spuren zu finden. Der Gehalt in pflanzlichen Produkten ist sehr unterschiedlich und vom Jodgehalt des Bodens abhängig. Lediglich maritime Lebensmittel wie Seefisch, Meeresfrüchte und Algen enthalten von Natur aus größere Jodmengen. Die Empfehlung, ein- bis zweimal wöchentlich Seefisch zu essen, entspricht allerdings nicht den Gewohnheiten der meisten Menschen.

Beim Verzehr von Meeresalgen muss berücksichtigt werden, dass deren Jodgehalte stark schwanken und teilweise extrem hoch sein können (bis zu 11 000 µg/g Trockenprodukt). Schon mit geringen Mengen (1 bis 10 g getrocknete Algen) kann die maximale Aufnahmemenge von 500 µg/Tag überschritten werden. Personen mit bestehenden Schilddrüsenerkrankungen sollten deshalb besser auf Algen und Algenprodukte verzichten.

Personen mit bestehenden Schilddrüsenerkrankungen sollten besser keine Algen und Algenprodukte verzehren.

Die individuelle Jodzufuhr hängt stark von den jeweiligen Ernährungsgewohnheiten ab. Bei Personen, die auf den Verzehr einer oder mehrerer der genannten Lebensmittelgruppen verzichten, nimmt das Risiko einer unzureichenden Jodversorgung zu. Daher sollten Personen mit speziellen Ernährungsformen, wie beispielsweise Vegetarier und Veganer, aber auch Menschen, die aufgrund von Nahrungsmittelunverträglichkeit bestimmte Lebensmittel meiden müssen, besonders auf ihre Jodzufuhr achten.

Welche Faktoren beeinflussen den Jodstoffwechsel im Körper?

Verschiedene Nahrungsbestandteile und Umwelteinflüsse können die Aufnahme von Jod oder die Bildung der Schilddrüsenhormone hemmen. So kann der Jodstoffwechsel durch Nährstoffmängel, insbesondere an Selen, Zink und Eisen beeinflusst werden.

Außerdem kann eine hohe Aufnahme bestimmter Lebensmittel wie Kohl, Kresse, Rettich, Lein oder Hirse zu einer verminderten Aufnahme von Jod in die Schilddrüse führen. Ursache sind darin enthaltene Glukosinolate beziehungsweise deren Abbauprodukte, unter anderem Thiocyanate. In Leinsamen und Hirse sind cyanogene Glykoside enthalten, die im Körper in Thiocyanat umgewandelt werden. Auch Rauchen beeinflusst die Jodaufnahme, da hier ebenfalls Thiocyanate gebildet werden.

Auch Selen wichtig für die Schilddrüse

Das Spurenelement Selen ist in der Schilddrüse an der Synthese der Schilddrüsenhormone beteiligt und wird außerhalb der Schilddrüse für die Umwandlung von T4 in T3 benötigt. Als Antioxidans kann es zudem Entzündungsprozesse mildern. Das spielt bei Autoimmunerkrankungen wie der Hashimoto-Thyreoiditis oder dem Morbus Basedow eine Rolle.

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass es bei einer Hashimoto-Thyreoiditis durch die Einnahme von Selen-Präparaten zu einer Verbesserung spezifischer Blutwerte kommt. Ob dadurch die Langzeitprognose tatsächlich effektiv verbessert wird, ist bislang allerdings unbewiesen. Bei Morbus Basedow zeigte sich vor allem hinsichtlich der Augenbeteiligung ein klinisch relevanter Nutzen.

Die von der EFSA empfohlene tägliche Menge für die Selenaufnahme liegt bei Erwachsenen bei etwa 60 bis 70 µg. Bei einer ausgeglichenen und Selen-reichen Ernährung kommt es normalerweise nicht zu einem Mangel. Selen kommt vor allem in tierischen Produkten vor, weshalb Veganer ein Risiko für Magenzustände aufweisen. Selenreiche pflanzliche Lebensmittel sind Nüsse, insbesondere Paranüsse, verschiedene Kohlsorten, Zwiebeln, Pilze und Linsen. Viele Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen nutzen jedoch Nahrungsergänzungsmittel.