Radiologie | Risiko

NUTZEN UND RISIKEN VON BILDGEBENDEN VERFAHREN

Seite 1/1 4 Minuten

Aus der Medizin sind bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT oder Ultraschall nicht wegzudenken. Sie machen sichtbar, was von außen für Ärztinnen und Ärzte nicht zu sehen ist. Bänderrisse, Tumore oder der Zustand bestimmter Gefäße zum Beispiel. Doch es gibt unter Patienten immer wieder auch Vorbehalte gegen die Verfahren, vor allem wegen möglicher Strahlenbelastung.

Klar ist: Ohne die bildgebenden Verfahren sei Medizin nicht mehr möglich, sagt Prof. Jörg Barkhausen.

„Die Röntgenaufnahmen dürften das bekannteste bildgebende Verfahren sein“, sagt der Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus Lübeck.

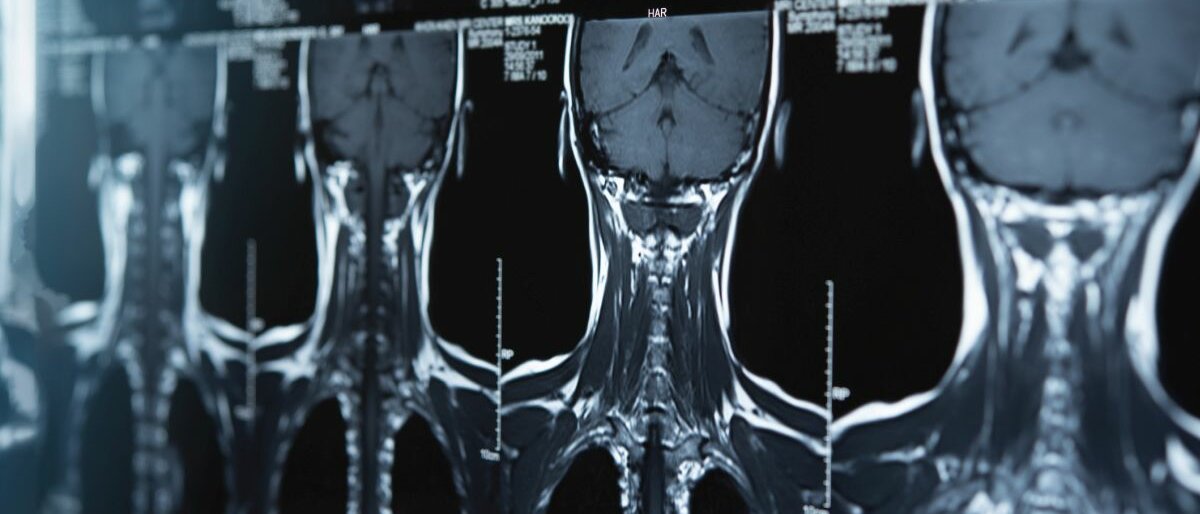

Es ist die Technik, mit der 1895 erstmals Strukturen im Körperinneren sichtbar gemacht werden konnten. Auch heute spielt sie eine wichtige Rolle bei der Diagnostik von Knochenbrüchen und Lungenerkrankungen. Eine Weiterentwicklung des Röntgens ist die Computertomographie (CT), die Objekte durch Schichtaufnahmen auch dreidimensional darstellen kann. Verbreitet sind zudem der Ultraschall (Sonographie) und die Magnetresonanztomographie (MRT). Diese beiden kommen ohne Strahlenbelastung für den Patienten aus.

Nicht alles zahlen die Kassen

Heutzutage stehen diese Verfahren allen Patienten unabhängig von ihrer Kassenzugehörigkeit offen. „Der Weg von der Entwicklung bis zur Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist jedoch teilweise lang“, sagt Barkhausen. Die Schnittbilddiagnostik des Herzens mit CT und MRT wurde zum Beispiel vor 20 Jahren etabliert und ist laut dem Experten inzwischen bei vielen kardialen Erkrankungen das bildgebende Verfahren der ersten Wahl. „Bis heute wird sie aber von den gesetzlichen Krankenkassen nicht finanziert.“ Ausnahmen gibt es.

Eine Abwägungsfrage

Heute können Radiologen für jede Patientin und jeden Patienten das für die Diagnose optimale Verfahren auswählen. „Das schließt neben der medizinischen Fragestellung natürlich auch Ängste und besondere Bedürfnisse mit ein“, sagt Barkhausen. Früher waren MRT zum Beispiel wegen ihrer starken Magnetfelder bei Patienten mit Herzschrittmachern generell nicht möglich. Heutzutage gibt es dafür geeignete Schrittmachermodelle. „Bei Kindern und Schwangeren wird besonders streng abgewogen, ob Verfahren auf Basis von Röntgentechnik ersetzt werden können“, führt Barkhausen aus.

Generell werde aber bei allen Patienten geprüft, ob Strahlung vermieden kann.

Die Radiologie arbeitet mit unterschiedlichen Arten von Wellen. „So sehen wir die unterschiedlichen Kontraste im Bild“, erläutert Prof. Heinz-Peter Schlemmer, Direktor der Abteilung Radiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Beim Ultraschall sind es Schallwellen, das MRT funktioniert mit elektromagnetischen Feldern und Radiowellen.

Die Angst vor Krebs

Bei der Nuklearmedizin und beim Röntgen dagegen wird mit hochenergetischen elektromagnetischen Wellen gearbeitet, die mit Elektronen in Wechselwirkung treten. Dadurch entstehen chemische Nebenwirkungen, die zu genetischen Veränderungen führen können. „Hier hat man ein Krebsrisiko“, sagt Schlemmer. Deswegen plädiert der Radiologe dafür, stets Nutzen und Risiko abzuwägen. Doch gerade beim Brustkrebsscreening gibt es ein Problem: Statistiken sagen zwar, wie groß die Wahrscheinlichkeit für jede Frau ist, an diesem Krebs zu erkranken. „Aber das hilft der Einzelnen nicht“, sagt Schlemmer. „Bei einer Frau im gewissen Alter wird deswegen gegeneinander abgewogen: das Risiko, Krebs zu haben, gegen die Wahrscheinlichkeit, wegen der Mammographie Krebs zu bekommen.“ Denn ab wann die Strahlung gefährlich wird, kann man pauschal nicht sagen. Und der Patient spürt nichts davon.

Wir haben dafür keine Sensoren. Aber genau das kann Angst machen.

Unverzichtbar für Therapie und Kontrolle

Trotzdem braucht man diese Verfahren in der Medizin. „Je nach Einsatzgebiet erlauben sie beispielsweise eine rasche Behandlung bei Notfällen, indem man etwa innere Blutungen mittels CT zuverlässig erkennen kann“, sagt Jörg Barkhausen. Insbesondere in der Onkologie, also der Behandlung von Krebserkrankungen, erlauben solche Verfahren eine sichere und schnelle Beurteilung der Tumorgröße.

Die bildgebenden Verfahren haben auch Grenzen: „Diese liegen in der räumlichen und in der Kontrast-Auflösung“, sagt Heinz-Peter Schlemmer. Um gesundes von krankem Gewebe oder durchblutete von nichtdurchbluteten Arealen zu unterscheiden, spritzt man deswegen oft ein Kontrastmittel. „Es gibt aber auch biologische Grenzen“ , sagt Schlemmer. „Dann können wir zwar die Strukturen erkennen, aber nicht, was sie für den Patienten bedeuten.“

Über- oder Unterdiagnostik?

Und so steht gerade bei Früherkennungsuntersuchungen die Frage nach einer möglichen Überdiagnose im Raum. Dazu sollte man wissen, dass es bei der Diagnostik zwei Kennzahlen gibt: die Sensitivität und die Spezifität. Das Erstgenannte ist die Kennzahl dafür, wie sicher eine Veränderung entdeckt wird. Das Letztgenannte gibt an, mit welcher Genauigkeit ein Verfahren gesunde Patienten erkennt, die also nicht an der gesuchten Erkrankung leiden.

Ganz konkret heißt Überdiagnostik, dass durch Tests Krankheiten entdeckt werden, die den Patienten zu Lebzeiten nicht gefährlich geworden wären. Eine mögliche Behandlung wäre dann quasi überflüssig und nur eine zusätzliche Belastung.

Das Problem ist: Man kann oft nicht vorhersagen, wie sich bestimmte Erkrankungen entwickeln.

Bei der Prostatakrebs-Früherkennung zum Beispiel sollen durch einen Bluttest auf das sogenannte Prostata-spezifische Antigen (PSA) Tumore früh erkannt werden. „Aber eine zu hohe Prozentzahl davon war gesundes Gewebe. Die Spezifität fehlte“ , erklärt Schlemmer. Zusammen mit der Bilddiagnostik jedoch könne man besser einschätzen, ob das Gewebe gut- oder bösartig ist.

Allerdings ist die Überdiagnostik im Alltag der Radiologen nicht das Problem, schätzt Schlemmer ein: „Es ist eher die Unterdiagnostik - gerade in der Tumorentdeckung. Deswegen verfeinern wir unsere Verfahren stetig, um mehr zu erkennen.“

Quelle: dpa