Parasiten

DEIN FREUND, DER PARASIT?

Seite 1/1 4 Minuten

Der Begriff „Parasit“ kommt aus der griechischen Antike. Er bezeichnete Menschen, die stellvertretend für das Volk an Opfermahlen teilnahmen und so auf Kosten der Allgemeinheit Speis und Trank erhielten. Später wurde der Begriff dann auf eine evolutionäre Besonderheit der Biologie ausgeweitet: Lebensformen, die ihren Fortbestand auf Kosten eines Wirtes aufrechterhalten, ohne ihn dabei zu töten und sich selbst damit der Lebensgrundlage zu entziehen. Trotzdem kann es ungewollt dazu kommen, wenn der Wirtsorganismus zum Beispiel stark geschwächt ist oder der Befall mit Parasiten zu schnell zu groß wird. Ein gutes Beispiel dafür sind Bakterien, die ebenfalls zu den Parasiten gehören, und deren Befall tödlich sein kann.

Hilfreiche Schmarotzer Warum hat die Evolution überhaupt Parasiten zugelassen? Sind sie wirklich rein egoistische Lebensformen, nur um den eigenen Fortbestand bemüht, ohne größeren Nutzen? Forscher sagen: Nein. Zum einen sind alle Parasiten, so lästig sie auch sein mögen, ein Teil der Nahrungskette. Dezimiert man sie, verschiebt man andere ökologische Bausteinchen – mit teilweise unabsehbaren Folgen. Zum anderen sorgen sie dafür, dass die Population ihrer Wirtstiere in einem gewissen Rahmen bleibt. Forscher glauben außerdem, dass Parasiten wesentlich zur Evolution der Lebewesen beitragen. Denn der ständige Kampf ums Überleben zwischen Wirten und Parasiten zwingt beide dazu, sich immer wieder zu verändern und sich dem anderen besser anzupassen. Funktioniert diese Koevolution nicht mehr richtig, kann das schwerwiegende Folgen haben.

Dies zeigt beispielsweise der Zusammenhang zwischen Wurmbefall und klassischen Wohlstandskrankheiten wie Allergien oder Autoimmunerkrankungen. So war es noch vor 50 Jahren nicht ungewöhnlich, dass Kinder Würmer hatten, die vom Immunsystem jedoch in Schach gehalten wurden. Durch die verbesserte Hygiene ging der Wurmbefall in den westlichen Industrieländern immer weiter zurück. Gleichzeitig stieg dort aber auch die Zahl der Menschen mit Allergien und Autoimmunerkrankungen immer weiter an. Ein möglicher Zusammenhang besteht darin, dass Würmer im Laufe der Zeit „lernten“, unser Immunsystem so zu beeinflussen, dass sie im Körper möglichst lange überleben. Hierzu könnten sie zum Beispiel das Wachstum sogenannter regulatorischer T-Zellen stimulieren, die Entzündungsreaktionen durch das Ausschütten bestimmter Botenstoffe bremsen.

Umgekehrt könnten sie aber auch die Produktion von Immunzellen hemmen, die Entzündungsreaktionen fördern. Fehlen die Würmer, kann es vorkommen, dass das auf sie trainierte Immunsystem verrücktspielt und sich nun gegen Ziele richtet, die normalerweise nicht angegriffen würden. Im Falle von Allergien können das natürliche Stoffe wie Pollen oder Nahrungsproteine sein. Greift das Immunsystem hingegen die eigenen Körperzellen an, kommt es zu Autoimmunerkrankungen, also Entzündungsreaktionen, die den ganzen Körper betreffen können. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass Würmer als Therapie gegen solche Erkrankungen eingesetzt werden könnten.

Peitschenwürmer gegen Entzündungen Ein Beispiel dafür war lange Jahre der Peitschenwurm (Trichuris trichiura). Da der Mensch für diesen Fadenwurm ein Fehlwirt ist, kann er sich in ihm nicht zur Geschlechtsreife entwickeln. Das machte man sich in der Therapie von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn zunutze. Die genauen Entstehungsmechanismen dieser Autoimmunerkrankungen sind noch unbekannt, daher gibt es auch noch keine ursächliche Therapie. Man kann nur die Symptome bekämpfen, wie schleimig-blutige Durchfälle, häufigen Stuhldrang und starke Bauchschmerzen.

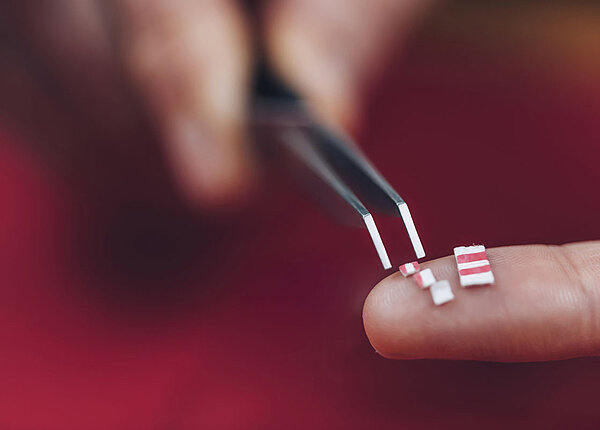

Auf die Idee, den Peitschenwurm zur Therapie einzusetzen, kam man durch die Beobachtung, dass in manchen Regionen von Südamerika und Afrika kaum chronisch-entzündliche Darmerkrankungen vorkommen, die Durchseuchung mit dem Peitschenwurm aber sehr hoch ist. Im Tierversuch konnte tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Peitschenwurmbefall und entzündlicher Darmerkrankung nachgewiesen werden. 1999 wurde dann der erste Erfolg beim Menschen vermeldet: Robert W. Summers von der Universität in Cleveland, USA, stellte drei Patienten vor, denen er Peitschenwurmeier verabreicht hatte. Diese hatten sich im Dünndarm zu millimetergroßen Würmern entwickelt, waren in den Dickdarm gewandert und nach einigen Wochen mit dem Stuhl ausgeschieden worden.

Daraufhin besserte sich der Gesundheitszustand der Patienten schlagartig, ohne dass es Nebenwirkungen gab. Lange Zeit war diese Therapie eine große Hoffnung für Betroffene, und sie wurde auch mit Erfolg durchgeführt. Patienten, die auf die herkömmliche Behandlung nicht ansprachen, erhielten eine Flüssigkeit mit bis zu 2500 lebenden Eiern des Schweinepeitschenwurms. Als TSO (Trichuris suis ova) sollte die Therapie auch eine Zulassung in Deutschland bekommen.

Dies wurde jedoch durch den Abbruch einer Studie im Jahre 2013 verhindert, die zeigte, dass die Therapie zwar sicher war, die Entzündung aber nicht wesentlich besser linderte als Placebo. Seither empfehlen die medizinischen Gesellschaften die Parasitentherapie bei entzündlichen Darmerkrankungen nicht mehr. Allerdings haben diese Ansätze dazu geführt, dass die Behandlung mit Peitschen- oder Hakenwürmern heute bei anderen Erkrankungen mit allergischer oder autoreaktiver Komponente wie Asthma, rheumatoider Arthritis oder Schuppenflechte getestet wird.

Parasiten können offenbar das Immunsystem ausbalancieren. Sie wollen ja schließlich, dass ihr Wirt lange lebt.

Würmer gegen Multiple Sklerose? Eine weitere Autoimmunerkrankung, bei der man erste Studien in diese Richtung durchführt, ist die Multiple Sklerose. Auch hier versucht man den Angriff des fehlgesteuerten Immunsystems auf die körpereigenen Nervenzellen durch den Einsatz von Peitschenwürmern zu hemmen. Einen ersten Erfolg erbrachte eine kleine Studie aus dem Jahr 2007, in der argentinische Forscher die Erkrankungsschübe bei Patienten mit therapeutisch durchgeführten Wurminfektionen drastisch verringern konnten. Darauf aufbauend laufen zurzeit in Nottingham und an der Berliner Charité kleinere Studien, in denen der Einsatz von Haken- beziehungsweise Peitschenwürmer bei MS-Patienten getestet wird.

Nichts Genaues weiß man nicht Auch wenn es immer wieder kleinere Studien gibt – bisher ist die Wirkung einer Parasitentherapie nicht aussagekräftig belegt. Menschen, die einer ganzheitlichen, komplementären oder alternativen Medizin nahestehen, bringen dieser Therapiemöglichkeit häufig mehr Wohlwollen entgegen. Und die beobachteten Zusammenhänge sind nicht von der Hand zu weisen.

Vielleicht machen der fehlende Schmutz und die überbordende Hygiene Menschen wirklich krank – anders, als Parasiten dies in all den Jahrtausenden getan haben, und möglicherweise einschneidender. Doch die Bestrebungen, Allergien und Autoimmunerkrankungen zu verhindern, indem man Kinder bewusst im Dreck spielen lässt, ist sicherlich auch Augenwischerei. Denn die Umwelt hat sich mittlerweile so massiv verändert, dass ein Urlaub auf dem Bauernhof kein Gegengewicht mehr darstellt zu all den Umweltfaktoren, die die Gesundheit in den westlichen Industrieländern negativ beeinflussen.

Den Artikel finden Sie auch in die PTA IN DER APOTHEKE 10/18 ab Seite 106.

Dr. Holger Stumpf, Medizinjournalist